| サイトマップ ホーム > 活動報告 >西南シルクロード紀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『西南シルクロード紀行』 -第14章- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第14章 雲南玉砕戦跡を行く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

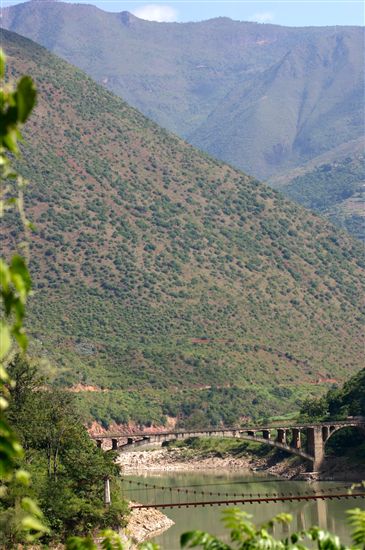

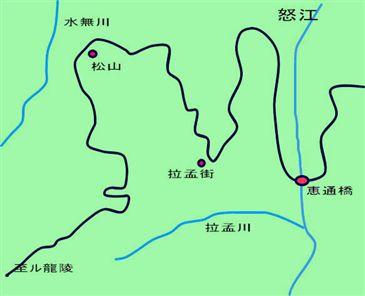

| 拉孟・松山玉砕の地へ 11月15日午後2時過ぎ、私たちの車は恵通橋を後にして拉孟街へ向かった。このあたりは2000m級の山脈のなかにあって、全山大小30以上の峰からなり、その間を滇緬公路が縫うように走っている。

5日ぶりの市が立ち、拉孟街は人々でにぎわっていた。遅い昼食をとり、松山へ向かう。見晴らしの良い丘陵の上に「滇西抗日戦争松山戦役・主戦場遺址之一」の記念碑があり、そこから3キロほど離れた地点にも「松山戦役遺址」の碑があった。私たちは11月とはいえ暑いほどの陽射しの中、丹念に戦場跡を歩いた。

<戦闘と全滅の記録> 現在、私の手元には3冊の史料がある。石島紀之『雲南と近代中国』(青木書店)、『太平洋戦争・主要戦闘事典』(PHP文庫)、相良俊輔『菊と龍・祖国への栄光の戦い』(光人社)。それらを総合して、以下にまとめる。

雲南で再編された中国と米英の連合軍は、1944年5月、日本軍にたいする全面的反攻を開始した。11日夜から怒江を渡河、第11集団軍72,000人は怒江西岸の台地に位置する拉孟・松山(しょうざん)を攻撃した。ここは戦略上の要地で、堅固な陣地が構築され、日本軍の精鋭部隊第56師団113連隊1,260人が防衛していた。連合軍の武器弾薬は無尽蔵で、砲弾と空から爆弾を打ち込み、相手の抵抗力を破壊して歩兵を進める戦法をとった。しかし日本軍の頑強な抵抗にあって苦戦。いっぽう日本軍も拉孟・松山陣地は孤立、絶望的な戦いが4ヶ月続く。物量に勝る中国軍は日本軍の陣地の下に地下道を掘り、8月20日、ダイナマイト120箱を爆発させてトーチカを破壊する。追いつめられた日本軍の生存者は重症兵あわせて80余名。そして、9月7日陥落。拉孟から生還したのは8名で、報告のため脱出した3名のうちの2名、あとは捕虜となり戦後釈放された人たちだというが、実相は調べがたい。

古山高麗雄の戦争文学三部作 私が雲南西部におけるこの戦いについて知ったのは、<西南シルクロード紀行>を始める少し前のことである。古山高麗雄の三部作を読むまでは恥ずかしながら全然知らなかった。『断作戦』は騰越守備隊の一等兵、『龍陵会戦』は古山高麗雄一等兵自身、『フーコン戦記』は片腕を失くした古年兵の物語りである。奇跡的に生還した彼らが、戦後を生き延び、雲南やビルマでの戦争のことや戦友をおもいだしながら老いてゆく記録である。

蟻のような下級兵士 三部作に共通するものは、何も知らされず上からの命令のままに、地べたを這いずり回る蟻のように生き、死んでいった下級兵士の肉声が流れていることだ。私は1冊、1冊を繰り返し読み、拉孟、龍陵、騰衝の地を回った。私たちは暫くの間、蟻兵士たちの怒りや悲しみの声を聞かないわけにはゆかない。

階級 「若い人たちのために旧帝国陸軍の階級を書いておこう。旧帝国陸軍には、上から、大将、中将、少将、大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉、准尉、曹長、軍曹、伍長、兵長、上等兵、一等兵、二等兵の17階級があった」(『龍陵会戦』)。 軍隊のリンチ その17階級の最底辺にいた古山高麗雄は、班長、古年兵によく殴られた。それ以上に屈辱的なリンチを受けるのである。「軍隊のリンチの話は、年配者には、聞き飽き、話し飽きた話だろうが、若い人達に話しておきたい」として彼は語る。配給された三八式歩兵銃に鼻毛ほどのゴミがついていたのを咎められたのだ。 罰として、中腰で、許しが出るまで捧げ銃(ささげつつ)を続けさせられ「私は、みんなに見物されながら、ボロボロ涙を流して泣いた」。オイ、犬の真似をしろ、三べんまわってワンと言え、やらなきゃ痛い目にあわせるぞ、と言われれば抵抗できないのだ。「どんなに痛い目に会わされようが、拒絶してプライドを守るなどと言うことはできなかった。屈辱に甘んじるしかなかった」。そういう境遇に彼は絶望する。 しかし「逃げ道はどこにもなかった。なにもできなかった。死にたいと思ったが、死ねなかった」(『龍陵会戦』)。柱に抱きついてミーン、ミーンと言い続けされられる「セミ」、ベッドの下を潜って、ベッドとベッドの間で顔を出し、ホーホケキョと言わされる「ウグイスの谷渡り」。二等兵がプライドや自尊心を持つことは許されないのだ。

蟻 「兵隊たちは、愚弄されながら死んでしまうのだという気持ちで自嘲するわけです。僕は、兵隊は、小さくて、軽くて、すぐ突拍子もなく遠い所に連れて行かれてしまって、帰ろうにも帰れなくなってしまう感じから虫けらみたいだと思います」。そして「今の僕は、あの蟻に似ているような気がするのです」(『蟻の自由』)。

古山高麗雄は『フーコン戦記』の<あとがき>でこう書いた。 「あの軍隊は、国民皆兵の軍隊だった。兵役と納税と、初等教育を受けることは、国民の義務だと国法で決められていたが、子供を学校に行かせなかったといって、たちまち親が牢にほうりこまれるわけではない。脱税もよほど悪質のものでなければ、ただちに牢に投じられるわけではない。だが徴兵を拒む者は、悪質も良質も、情状酌量もない、蔑むべき犯罪者であって、本人だけでなく、家族親族までが迫害された。それを当然だと思っていた国民が、満州や蒙古や支那大陸、南は東南アジアの広汎な地域に送られ、他国を荒らし、盛大に死んだ。私は、徴兵は当然だとは思っていなかったが、拒むことはできなかった。私も徴収されて戦場に送られた」。

軍馬 「兵隊は、一銭5厘でなんぼでも集められる消耗品、軍馬は兵器で、兵器は天皇陛下の御分身だ、だから馬の方がお前たちよりも偉いのだ」と上から言われる。総退却のとき、軍馬は兵器で敵には渡されぬから、銃剣で心臓を刺せ、との隊長命令が出る。「なんも殺すことはなかち思うが、そこまで言うたら、俺が殺されるけん、しょうがなか」と浜崎一等兵も軍馬の処置に参加する。 名も知らぬ村落で拾った馬であった。以来、2年余り、いわば苦労を共にした相棒である。温和な性質の栗毛の牡馬であった。「馬というのは可愛い動物である。一政の栗毛のおはなちゃんは、一政の声や足音を聞き分けて、しばらく離れていた後で一政が近づくと、前掻きをして迎えた」。「馬の前に立って銃剣を構えると、おはなちゃんは、剣先を見ながら大きな眼から涙を流した」(『断作戦』)。

兵力差 「兵力があまりにも違い過ぎた。兵員は、15対1、あるいは20対1だというのである。兵器弾薬の差はもっと大きく開いていた。日本軍が一発撃つと、50発も100発もお返しが来る。空も完全に制圧されており、どうにも勝ち目のない状況の中で、日本軍は、飢えながら戦ったのである」(『断作戦』)。

「龍陵の雨を、寒さを、漆黒の闇を、草を、木を、土を、空を、星を、運を、思い出す。その中で、常時、死と体のつらさに付き合っていたことを思い出す。歩けないのに歩かなければならないときの苦しさを思い出す。50センチ先も見えない闇の中を歩き、タコツボに落ちて、やっとのことで這い上がり、仲間が進んだと思われる方向に、見当で歩き出したら、またタコツボに落ちた」(『龍陵会戦』)。

「タコツボというのは、ひとりきりの密室だし、そして前進しても退却しても、停まるとすぐ僕たちはタコツボを掘るのです。むろん、勤務もあるし、一日に一回、飯を炊かなければならないし、タコツボを掘り終えたとたんに、あるいはまだ掘り終えないうちに、すぐまた移動ということもないわけではありません」(『蟻の自由』)。 タコツボ3 「私はそのうちに、タコツボを掘るのが、いやになって来た。体は死を怖れていても、観念では死を求めている者が、疲れ果てた体で壕を堀り、さらに疲労困憊する必要はないではないか」。タコツボをよして、寝棺型に土を掘った。長方形の浅い溝を、体を横たえるために。その方がずっと楽であった。仲間たちも余裕がなくなり、だれもそれを咎めない。「そこに横たわっていると、雨が降り、泥水が流れ込んで来た。寝棺が浴槽になった。泥水を掻き出してみたところで、またすぐ流れ込んで来る。私は泥水の浴槽につかったまま眠った」(『龍陵会戦』)。

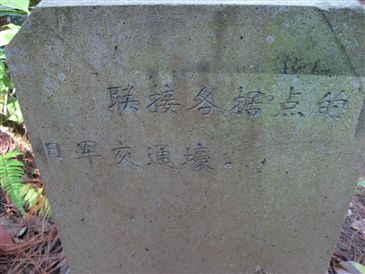

タコツボが残されている雑木林を出ると小さな池のある広い場所にでた。日本軍が集会などに使っていた広場らしい。雑木林と広場の境目に記念碑が立っていた。子供たちが木に登って遊んでいる。いつの間にか太陽は西に傾き、なだらかな傾斜地になっている草地に樹木の影が長く延びていた。そろそろ私たちは松山・拉孟に別れを告げ、宿泊予定地の龍陵に向かわなければならない。 古山高麗雄は自分が体験した龍陵での戦いを長編小説で書きたいと思い、九州へ取材に出かける。雲南地区の主要部隊は福岡、佐賀、長崎3県の出身者で編成されていたからだ。ところが久留米の吉野孝公氏と運命的な出会いをする。彼は騰越守備隊に属して,陥落の日まで戦い、最後に脱出して山中へ逃げ込む。しかし中国兵に襲われて意識不明となり、捕虜になったため「九十九死に一生を得た」人だった。吉野さんの家に泊めてもらい、毎日話を聞き、それをもとに『断作戦』を書く。予定変更で、それが第一作となった。第2部は龍陵が舞台で、体力も弱く、不器用な古山高麗雄一等兵が主人公である。 『龍陵会戦』1 私は、軍隊で言う〔やる気のない〕兵隊であった。やる気など、私が持てるわけがない。私は、軍隊を、監獄よりもマシだとも考えなかったのだから。強い者につかまって逃げられない。だからここにいるだけだ。行動や態度で反抗すると、ひどい目に会わされるから、猫をかぶっている」「弾薬箱を担いで歩け、と言われたら、歩けるだけは歩くさ。飯を炊けと言われりゃ、飯を炊くさ」「しかし、俺は、戦争をする気があってここに来ているのではない。逃げられなくてここにいるだけだ。雲南の山の中でも、私はそう思っていた」。 『龍陵会戦』2 龍陵では、前進も至難だが、後退も至難であった。どこにいても、鉄片が降って来る。拉孟、騰越、龍陵等、雲南の守備隊はみな、遠征軍(中国軍)の反攻が始まって以後は重囲の中に孤立して、陸の孤島と呼ばれたが、龍陵の陣地は、孤立した龍陵の中で孤立している。移動することは、孤島から孤島へ、敵の海の中を、小舟で渡ることである。 『龍陵会戦』3 「小室守備隊長は、我一人ニテ敵兵30人ヲ殺サザレバ斃ルベカラズと訓示した。タトへ重傷ヲ負ヒ、又ハ病ニテ身ノ自由ヲ失へ共断乎トシテ、日本男子ノ面目ヲ発揮スベシ。両腕失ハバ足、足失ハバ、噛ミツキテモ敵ヲ斃スベシ。斃レシ友ヲ思ヘ、仇ヲ討テ」そして「敵陣ニ斃レ、死シテ神トナル。男子無上ノ光栄ナリ」。

龍陵のトーチカ 私たちは、龍陵の街に長い時間滞在していない。前日は夜になって龍陵へ入り、「龍信賓館」に宿泊、次の目的地・騰衝へ急いだからだ。街の中心部に「龍陵抗戦・記念広場」がつくられ、真新しい建造物が立っていた。そして目についたのが日本軍のトーチカである。私は初めて見た。「龍陵に一つだけ日本軍のトーチカが残されている」ことは知っていた。2004年に記念広場が作られたとき移設したものだろう。男の子が中を覗いていた。

保山市管轄下にある人口61万の街で、騰衝県旅行局のガイド本によれば「怒江の西では文化教育の中心地で、ミャンマー国境には国家級の大きな検問所がある。さらに歴史的にみれば漢の時代に<滇越乗象の国>と呼ばれ、インド、東南アジアとの交易の中継地、つまり西南シルクロード上の重要な宿場町であった」。

来鳳山森林公園 私たち3人の車は市街地の西南に位置する小高い山に向かう。来鳳山森林公園である。65年前、日本軍はこの高地に強固な陣地を構えた。「最初に砲撃を受けたのは、南方高地の来鳳山であった。来鳳山は、四周の高地の中で最も重要な山だという。来鳳山を手中にすれば、敵は騰越城を眼下に見下ろして攻撃することができるからである」(『断作戦』)。山のかたちが変わってしまうほどの空爆と砲撃を浴びながら、来鳳山陣地は1ヶ月にわたって持ちこたえる。

「騰越(日本軍は騰衝をこう呼んでいた。第13章参照)は、雲南山中の盆地にあって、人口約4万。このあたりでは随一の街で、一辺約1キロの正方形の城壁に囲まれていた。城壁は、高さ5m、幅約2m、外側は石、内側は積土でつくられていた」。守備隊は場外陣地をひとつずつ失い、来鳳山が最後の場外陣地であった。 7月末に来鳳山を奪われて以来は、騰越城に立て籠もることになる。騰越城守備隊の兵力は、約2800名。「昭和19年9月14日が、騰越玉砕の日である。前夜、爆死した蔵重守備隊長に代わって指揮をとっていた太田大尉の命令で、生存者は城外に脱出」した。負傷して、捕虜になって生還したのは20数名だろうと言われている。 国殤墓園 私たちは恵通橋から拉孟街、松山、龍陵、来鳳山、騰衝と<滇緬公路争奪の戦い>の跡を訪ねた。そして最後に、その犠牲者を祀る「国殤墓園(こくしょうぼえん)」の前にいる。抗日戦線で戦死した中国人兵士9000名余が眠る墓地である。ここに日本兵戦死者の碑があるという。

この墓地が作られた時期は早い。1945年7月7日落成、日本の敗戦より早いのである。1月に建設を開始し、盧溝橋事件8周年記念日に間に合わせるために急いだという。現在のものは1997年、新装なった墓園である。中国人兵士9618名の碑と同時にアメリカ軍兵士の碑も18基ならんでいた。

倭塚 墓園の門をくぐると右がわに草地が広がっていて、壁際に小さな塚が見える。知らなければ見過ごしてしまうだろう、これが敗軍日本兵を弔うために建てられた墓である。拉孟・松山では1270名、騰衝では2000名以上、龍陵も加えれば4000名を越える犠牲者すべての遺骨がここに眠っているとはとても思えないが。私ははるばる日本から持参した日本酒「玉の光」を手向けた。

ついでながら、抗日戦争と少数民族の関わりに触れたい。滇緬公路の建設では回族の活躍が大きい。およそ700年前、元の軍隊に従軍して来た回族は交通の要地に居ついて屯田し、あるいは駅運の仕事をしながら公路の沿線で生活してきた。それを巧みに利用、道路工事の責任者に任命したので難工事もおおいに進んだといわれる。軍事面では、イ族、ペー族、ハニ族、ナシ族、回族、モンゴル族、タイ族などが従軍した。

上の写真、「李根源書」に注目していただきたい。倭塚の建立は彼の存在抜きには考えられないのである。李根源は騰衝出身で辛亥革命の指導者のひとり。雲南省政府の官費留学生として日本陸軍士官学校へ、そして第2革命のときは日本へ亡命するなど、知日派の大物であった。1944年当時、雲南貴州監察使だった彼が「国殤墓園をつくるべきだ」と提唱し、寄付金を募り完成にこぎつけたのである。まだ日本が無条件降伏をする前の段階で、片隅とはいえ敵国日本軍兵士の戦死者を祀っているのはすごいことだと思う。 西南シルクロード 李根源は政治家であると同時に文人でもあった。歴史、考古などの著作を残しているが、1948年、騰衝の核桃坪で大量の銅銭を発見した。それが2000年前の「前漢五銖銭」で、蜀とインドを結ぶ交易ルート上に騰衝があったことの裏付けとなる貴重なものである。 和順郷へ 来鳳山頂にある白い塔に登り騰衝の市街を眺めた時、西方へ道路が延びていて「その先に見える町が和順郷です」とSさんが説明してくれた。初め騰衝の街に泊まるつもりでいた私は、少しでも西へ行きたいとそのとき強く思った。急遽予定を変更、和順郷で宿を探すことにする。昆明から騰衝までおよそ750km。騰衝~和順郷は僅か4kmに過ぎないけれど、私たちは西南シルクロードを西へさらに一歩進んだわけである。

和順は華僑の町として名高い。人口6000人余りの町だが、出身者に華僑が多く、裕福な家が多いのである。華僑とは海外に移住した中国人及びその子孫のこと。成功した人は故郷に錦を飾るし、教育にお金を費やすことを惜しまない。和順では今でも世界13カ国に海外留学生を出しているという。

さっそく、今夜の宿を探すことにする。先の抗日戦で騰衝は完全に破壊されてしまったが、和順は奇跡的に戦火を免れたのであった。古い建物の民宿も多い。小さな雑貨を売る店をかねた、便利そうな民宿で料金を聞く。素泊まりひとり15元、日本円で230円。シーズンオフとは言え、なんという安さだ。部屋を見せてもらう。部屋にはベッドがふたつあったが、ひとり使用でいいと言う。私たち以外にお客が誰もいないのである。夜具が清潔であればいい。「双虹民居旅館」に泊まることにした。

双虹民居旅館 この素朴な民宿のご主人は劉玖(りゅうきゅう)さん、おかみさんが張君松さん。「蚤の夫婦」、つまり奥さんの方がいい体格をしている。私たちは地酒の白酒『騰越老焼』を1本空けて盛り上がった。劉さんにも白酒を勧めたら、重い口を開けて話してくれた。彼のお母さんが子供の頃、家に日本兵がやって来て豚を持っていったと言う。それ以上に非道なことをした例が多いので、私は正直なところほっとした(被害が豚で済んでよかった)。

夜になって、買い物客が来た。先ほど撮影していたグループのひとりである。ここで軍服姿に合えるとは思ってもいなかったので、撮影をお願いしたら気持ちよくOKしてくれた。「非常感謝」してパチリ。 私たちはミャンマー国境に近い小さな町の民宿で、安い地酒を酌み交わしながら夜遅くまで話し込んだ。しかし話しをしながらも、私の脳裏には夕映えの西の空の光景が焼きついて離れない。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 頁先頭|次へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||