|

第2章 ウルムチ行き夜行急行

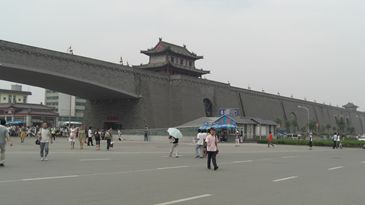

西安の駅前

西安駅は明代西安城の城壁北側に位置している。駅舎から城壁まで僅か五十メートルほどしかなく、西側も行き止まりなので、駅前広場は東側に細長くあふれ出すような構造になり、郊外バスや観光客狙いの白タクが雑然と停車している。

|

|

|

| 駅前広場の東側から西安駅を望む。左手に城壁が見える。 |

|

ほぼ同地点から駅の南側を望む。

|

駅南側の城壁は大胆にくりぬかれ、人や自動車の通行に支障のないように配慮されている。このような措置は古城の景観を破壊することになるため、個人的にはあまり好きではないが、肥大化する都市機能との妥協の産物なのだろう。政府観光局も苦渋の決断を行ったものと思われる。

くりぬかれた城壁部分の下部はちょうど日陰になるため、多くの人々がその下に座り込んで列車の発着を待っている。とにかく中国人の旅行者は荷物が多い。大きなスーツケース、今にも破れそうなビニール製のバッグ、一家総出で引越しをするのか、といった具合いである。

暑いので城壁下部の空いているところに座り込んだ。私は旅に出る時、二胡という中国の民族楽器を欠かさず持参し、暇さえあれば路上にあぐらをかいて弾くことにしている。バングラデシュやボルネオ島にも持って行って弾きまくった。気がつけば、もう十年近くもこういうことをしていた。早速持参した二胡を取り出し、「南泥湾」、「綉金匾」、「紅軍哥哥回来了」といった曲を弾き始めた。いずれも陝西民謡だ。中には抗日戦争や文化大革命を賛美した曲もある。だが、今の若い世代にはこれらの歌を知らない世代も出ているらしい。「南泥湾」は陝北地区の荒地を豊かな土地に開墾した歌詞で有名なのだが、知り合いの大学生は、「それってどこ?」と首をかしげた。日本でも、有名な反戦フォークソングを知らない世代が出現して嘆く人々がいるという。そのようなことを考えながら、「南泥湾」を気分よく弾いていた。

|

|

|

| くりぬかれた城壁の下より駅舎を望む。 |

|

駅舎より城壁を望む。 |

すると、すぐ隣りに座っている家族連れのおじさんが話しかけてきた。陝西民謡に親しみを感じるのだろうか。なぜか私は旅行中、近くにいる人からよく話しかけられる。それもよくある旅行者を狙った悪人ではなく、普通の人に普通の話を振られることが多い。特に鉄道施設の内外で老人に話しかけられることが多いようだ。それはよいのだが、困ったことに彼らは現地語で話しかけてくる。私を地元の人間と思っているのだろうか。謎である。話しかけてくれる分にはこちらもできる限り応えてやりたいのは山々なれど、英語や中国語ならまだなんとかなるが、タイ語やマレー語だと精一杯の笑顔で返すのが関の山である。それに正直言って、私は中国語の方言もほとんど理解できないと言ってよい。このおじさんも、陝西訛りなのか北方特有の巻き舌がものすごく、言っていることの半分くらいしか聞き取れない。一方の私が話すのは胡散臭い南方訛りで、巻き舌音ができない。相手は明らかに不審感を抱いたようであった。

「お前は一体どこから来たのだ?」

お決まりの質問である。特に北方では間違いなく尋ねられる。外国人か否かと訪ねられた場合は普通に日本人と答えるが、中国北方でこのような質問にあった場合、私は「南方から来た」と答えることにしている。雲南やマレーシアに住んでいたこともあり、あながち間違いとは言えまい。

「そうか、南方か。俺は行ったことがないんだ。で、南方のどこだ?」

この時点ではなお、「やっぱり日本でした、ははは」と修正の効くボーダーラインの当確線上に位置していたはずだったのだが、ここが抗日戦の本拠地だった陝西省だということが頭をよぎったのか、反射的に「広西チワン族自治区」と答えてしまった。これで話がややこしくなった。

「じゃあ、お前はチワン族なのか?」と聞かれた。それから次々と質問をたたみかけてくるので、すっかり引っ込みがつかなくなった。チワン族は何百万人いるのだ?――約千五百万人で、中国で一番多い少数民族です。チワン族には民族衣装があるのか?――はい、ありますが、ベトナム国境付近に住んでいる年配の女性しか着ていません。チワン語でニーハオはなんていうのだ?――いや、私は百色に住んでいるチワン族で、漢化しているのでチワン語は喋れません。ほら、見た目も漢族でしょ。

百色ってどこだ?――広西西部の都市です。鄧小平の蜂起で有名なあの街です。

などと、知っている限りの情報を適当に並べてあわててその場から退散した。

待合室

そろそろ駅舎の中に入っても良い時刻になりつつある。入口付近に長蛇の列ができていて、人々がX線検査機に荷物を続々と通している。中国の駅は空港と同じく、X線検査を実施している。列車に危険物を持ち込ませないための措置である。

最近は見かけなくなったが、五、六年前までは各駅に危険物を持ち込ませないための啓発ポスターが貼られていた。これがまた残酷な代物で、爆発でぐちゃぐちゃになった死体の写真を数枚掲示しているのだった。「死体之一」、「死体之二」、「死体之頭部」など、とても正視できない代物である。最初にこのポスターを見たときには食事が喉を通らなかった。

無事にX線検査を終えて駅舎内に入った。駅舎は老朽化したコンクリートの建物である。天井が低くてエアコンも効いていない。こういう時は冷えていない瓶ビールをラッパ飲みするに限る。そもそもそれ以前に、冷えたビールを売っていないのでやむなく買わざるを得ないという事情もある。ただビールを飲むだけでは面白くないので、売店で売っているつまみと雑誌を買って読むことにした。

十年も前から気になっていた雑誌があった。『中国戦神・粟裕大将』とか『毛沢東頭号愛将・許世友之謎』とかいったタイトルで、このような書籍を中国では「野史」というらしい。ここ十年、北京の駅でも上海の駅でも見かけた雑誌である。このような旅の途中でなければ中国語の雑誌を読む機会などあるまい。一冊十元(140円、当時)である。思い切って二冊とも買うことにした。

座るところがないのでコンクリートの打ちっぱなし部分に座り込み、ビール、つまみ、雑誌を広げた。

雑誌を読みながら、ぬるいビールを一気にあおり、鶏肉の手羽先を手でむしってかじる。景陽岡を越える行者武松もこのような勢いで酒を飲んでいたのだろうか、などすっかり英雄気取りである。

雑誌を熱心に読む。粟裕将軍の鮮烈な軍歴が佳境に差し掛かってきた。国民党を相手に始終有利に戦いを進め、福州、泉州などを占領したが、結局アモイ沖数キロのところに浮かぶ金門・馬祖の両島を奪回することはできず仕舞いだった。かの地は今でも台湾の支配下にある。

話はすこし脱線するが、大学院に籍を置いていたころ、台湾からの留学生がいた。彼は大学時代野球部に所属しており、バルセロナ五輪で銀メダルを獲得した郭李投手と対戦したこともあると言っていたが、同時期に兵役で馬祖島に行かされたとのことだった。同じころに金門島に行った彼の兄の世代では、中国と台湾の間に秘密協定が結ばれていたので、毎週決まった時間に人のいない山に中国軍と台湾軍が交互に大砲を撃ち合い、「戦っているふり」をしていたと言っていた。本当かどうかは分からない。

おんぼろの夜行急行

そうこうしている間に、私の乗る列車の発車案内のアナウンスが響き渡った。寝台は確保してあるし、荷物もそれほど多くない。それほど急いで列の先端に並ぶ必要はあるまい。

|

|

|

| 西安駅の待合室。人ごみでごった返す。 |

|

検札が始まり、人々が改札口に集まる。 |

大勢の人が並んでいる一番後ろに並ぶ。いずれの人も大きな荷物を持っている。一見したところ、乗客のほとんどは漢族で、ウイグル族や回族の人々はほとんど見かけなかった。

列の後ろに並び、薄暗いプラットホームに降り立った。列車はダークグリーンの車体に窓周りだけ黄色いラインが引いてあるシンプルなデザインだ。ベトナムなど旧共産圏でよく見かけるカラーリングである。車両は相当老朽化している。何度も塗りを重ねたのだろう、ホームの明かりに照らされて塗装の波打ち具合が実によく目立つ。この貧弱な列車を、他の番線に並んでいるピカピカの特急列車などに比べると引け目すら感じてしまう。まるで、昔読んだ絵本に出てくる「きかんしゃやえもん」である。

| |

|

|

| |

老朽化が目立つ夜行急行の車体。 |

|

この十年くらいで中国の客車列車は新造車が急激に増加した。特急列車は白地にブルーとレッドのライン、急行列車はアイボリー地にエンジのラインが引かれているのだが、短距離を走る急行や普通列車はこのような旧共産圏の車両をそのまま使用している。そして、この形式の車両にはエアコンがない。

車体の中央部窓下には、「西安~乌鲁木齐~奎屯」というサイドボードが掲示してあった。この列車はウルムチからさらに西進し、新疆西部の奎屯なる都市まで足を延ばすのである。

車内に入った。エアコンはおろか、扇風機もないので熱気がまとわりつく。窓は開くのだが、外からしきりに虫が入ってきて鬱陶しい。二等寝台は三段式の構造で、一つのコンパートメントに計六床の寝台が蚕棚のように並んでいる。

私は中段の寝台を購入しておいた。上段は私の背丈では天井に頭がぶつかりなにかと不便である。下段は昼間、人々がトランプをしたりみかんを食べたりする憩いの場となってのんびりできそうにない。そういう訳で、中国の夜行列車を利用する際は中段が丁度良いのである。

車両の構造は次のようなものだ。車両の片側は通路になっており、簡単な座席とテーブルが設置されている。寝台は六人分が進行方向に向かって垂直に設置されている。こちらにも長めのテーブルがある。

そして、テーブルの裏側には栓抜きが設けられている。これを知らなかった私は、しばらく瓶ビールを“鍵”で抜いていた。

一等寝台は四人分のコンパートメントになっており、各コンパートメントはドアで仕切られ、鍵がかかる構造になっている。ただ、私は乗ったことがない。

夜行列車には一等座席は設定されておらず、二等座席のみの設定となっている。ここは相当混沌としている。車両中央に通路があり、両側にそれぞれ三人と二人がけのボックスシートが配置されている。最新式の車両を除いて、特急列車でもリクライニングシートはない。座席にありつけなかった乗客は通路の上に新聞紙を敷いて横になる。これで車中数泊するのは相当体力を消耗する。ただ、切符代が安いので、私も二十代前半のころは座席車で車中二泊などしたものだ。現在では体力的にもはや不可能だろう。

私の乗る予定の寝台車は意外にすいていた。私のコンパートメントは六人が起居を共にするのだが、私を除いて二人しかいない。あるいは途中駅の蘭州あたりで乗ってくるのかもしれない。ひとりはウルムチまで向かう上海のビジネスマン、もうひとりは疎勒河へ帰省する女子大生だった。疎勒河は甘粛省の砂漠のど真ん中である。大学名は聞き忘れたが、とんだ田舎からやってきているなと感じた。

夜間の発車

定刻の午後九時二十五分になった。客車列車なので列車はゆっくりと、音もなく動き出した。私は買いためておいた瓶ビールの栓を抜き、ラッパ飲みした。長距離列車が発車する際、列車が動き出す瞬間にビールをラッパ飲みするのが、私にとってひとつの儀式になっている。

列車はしばらく西安城の北城壁に沿って並行する。城壁がライトアップされ、非常にきらびやかだ。だがそれも五分ほどで失われ、列車は闇の中に突入した。

「どこから来たんだい?」早速、通路側の席に座っていたビジネスマンが話しかけてきた。

彼とは二日間に渡る付き合いとなる。南方から来たなどと言うと、確実にばれるだろう。今度は素直に、日本から来た旅行者だと答えた。

「日本も景気が悪いだろう、上海あたりで就職したらどう?」

軽い感じで他人の人生を考えてくれるものだ、と思うが、それも親切心からだろう。そういうことも視野に入れていると答えると、彼は満足そうな顔をした。

「まあ、ひまわりの種でも食べなよ」と手のひらいっぱいに盛ったひまわりの種をくれた。

ひまわりの種は長距離列車に乗っている際に重宝する食べ物である。なにより「口の寂しさ」を癒してくれる。彼に謝意を示し、お返しに瓶ビールを一本進呈した。中国の列車旅ではよく見られる光景である。

| |

|

|

| |

同じコンパートメントの面々。乗車の翌朝撮影したもの。 |

|

「ところで、何の本を読んでいるんだ?」彼が尋ねる。どうやらかなりの話し好きのようだ。

「粟裕大将の本だよ。今、将軍が国民党軍と金門島で争っている部分を読んでいるところでね。台湾は大陸反攻を放棄したの?」

少し敏感な話題をぶつけたが、彼はさも当然そうに「とっくに放棄したよ。でも同じ中国人同士の戦争なんて、おかしなことだよなあ」と答えた。

そうこうしているうちに、何のアナウンスもなく、車内の明かりが消えた。まだ午後十時十五分過ぎである。就寝にはやや早いが、我々は話を打ち切って眠ることにした。エアコンはないが、窓が開いているので列車が走っている時には涼しい風が吹き込み、快適に過ごすことができた。

深夜の蘭州駅

列車の衝撃で目が覚めた。あたり一面オレンジ色の光が目に入ってくる。どうやら蘭州駅に到着したらしい。時計を見ると午前五時四十分過ぎ。列車はほぼ定時に運行している。

中国の標準時間は北京に設定されているので、六時前とはいえ、西方の蘭州ではまだまだ夜明けに程遠い。この傾向は西に行けば行くほど顕著になって来る。

大音量で放送が鳴り響いている。降車する乗客は整然と並んで降車口から駅の外に出るように、とか何とかいった内容なのだが、うるさいことこの上ない。

それに拍車をかけるように、上り線路(すなわち北京方向)にごろんごろんと大きな音を立てて貨物列車が入線してきた。高出力のライトをきらめかし、ぷおーん、などという甲高い汽笛を立てたりするものだから、すっかり眠れなくなってしまった。

さらに、狭い車内に大きな荷物をがたんがたんとぶつけつつ、乗客が続々と乗ってくる。仕方がないのでベッドから起き上がって通路側の座席に陣取り、僅かな明かりを頼りに『粟裕大将』の続きを読んだ。結局金門・馬祖の両島を奪回することなく粟裕大将は一九八四年に七十六年の生涯を閉じ、感動の名作は幕を閉じた。すでに車内の喧騒は収まっていたので、再び眠りにつくことができた。

この旅の終わりまで、もう一冊の雑誌『許世友之謎』を読むことはなかった。

河西回廊を西へ

再び列車の衝撃で目が覚めた。客車列車は動き出すときは緩衝器の影響でそれと気づかないほど静かに発車するが、停車するときは「ドッカン」という衝撃を伴うため、必ずと言っていいほど目が覚める。タイやマレーシアの夜行列車は寝台が進行方向に設置されているためか、それほど気づかされることはない。日本の夜行列車はどうなのだろうか。私が物心ついたときには日本の夜行列車が衰退期に入っていたので、そもそも乗車したことがない。

さて、あたりはすでに薄明るくなっている。午前九時十五分着の武威である。武威はいわゆる河西回廊の一都市で、唐代には涼州と呼ばれていた。涼州といえば、王翰の「涼州詞」である。「葡萄の美酒夜光の杯、飲まんと欲すれば琵琶馬上に催す‥‥」という西域への叙情を掻き立てられる七言絶句である。

私は二胡の他に、中国琵琶も少々弾くことができるが、今回は持ってきておらず、もちろん馬など連れていようはずもない。そこで、二胡を持って車両のデッキへ行き、床にあぐらをかいて「葡萄熟了」という新疆の曲を弾いた。するとその場にいた漢族の車掌に怪訝な顔をされた。当たり前である。これで葡萄酒と夜光の杯があれば最高なのだが、もちろんそのようなものはないので、席へ戻ってぬるい瓶ビールをあおった。

それにしても「辺塞詩」というものは人々を西方へ駆り立てる魔力のようなものがあるらしい。私は漢詩についてあまりよく分からないが、先の王翰のみならず、高適、岑参、王昌齢など詩人の作品を読むと、当時の唐朝と塞外民族の関係、国家に翻弄された彼ら官僚の境遇が連想され、思わず胸が熱くなってしまう程である。

幸か不幸か、私は岩波文庫の『唐詩選』三冊を持ってきている。ここで開いてしまうと涙で目がかすんで車窓の風景が見えなくなってしまうに決まっている。代わりに、ビエンチャンから読みかけだった吉川英治の『宮本武蔵』を開いた。もう十数回読んだであろうか、旅のお供に欠かせない小説である。雪の三十三間堂で、武蔵が吉岡伝七郎を斬った。

そうこうしているうちに、列車は武威を発車した。小さな市街地を抜けるとすぐ、荒涼とした風景が眼前に広がった。車窓に見えるのはひたすら砂漠である。が、いわゆるサハラ砂漠のようなさらさらとしたものではなく、一面に広がる土と、ところどころに低木が密集している、ごつごつした砂漠である。中国の砂漠はおおむねこのような感じである。ひたすら茶色の風景が広がる。

|

|

|

| ごつごつした砂漠を走る列車 |

|

砂漠の中のオアシス。 |

進行方向の左側、すなわち南側には地平線に近いあたりに山々が連なっている。が、一方の北側には貧弱な土塀のようなものがずっと続いているのである。倒れたり抜け落ちたりしているところも見える。実は、これがかの万里の長城の西側部分で、北京付近の威容が想像できないほどの貧弱さである。

時折りオアシスだろうか、緑地が姿をみせる。このようなところには必ず駅があり、直立不動で敬礼した駅員が通過する列車を見送っている。駅の背後には必ずと言っていいほど工場があり、もくもくと煙を噴き出している。大体三十分に一度くらい、このような小駅を通過する。小駅では必ずといっていいほど、長大な編成の貨物列車が信号待ちをしている。

いくつかの小駅に停車した後、張掖に停車した。午後〇時二十一分着、やはり定時着である。中国の列車は定時運行に熱心なのだろうか。ただ、西安~ウルムチ間の列車運行量が少ないために十分な定時運行が確保されているだけなのかもしれない。これは現在住んでいる河北省保定の話だが、北京に向かう際、駅では必ず「次の列車の到着時刻は不明」という掲示がなされる。ひどい時には三時間以上遅れることもある。保定付近は列車の過密地帯で、何泊もかけてやってくる列車が多いからであろう。幸いなことに、現在私の乗っている普通急行は定時運行を保ったままだ。

もっとも、定時着には少しばかり疑問を呈しておく。列車がホームの先端に差し掛かった時は確かに「定時」なのだが、そこから長大な客車が完全に停車するまでに三、四分の時間を要し、さらに車掌が手でドアを開ける‥‥。完全な定時発着とは言いがたいかもしれない。

|

|

|

| 張掖駅のプラットホーム。砂埃が舞い散る。 |

|

張掖付近のオアシスと工場。 |

張掖のプラットホームで弁当を買った。発泡スチロールの弁当箱に米飯を盛り、その上に炒めた豚肉や野菜をかけたものである。マレーシアやシンガポールでは「経済飯」と呼ばれている食べ物だが、これがとても美味しい。食堂車で高いお金を払って食べるよりはるかに「経済的」である。

試しに食堂車を覗いてみた。食堂車には扇風機が回っているが、利用客は少ない。食堂車には車両に厨房が設置されており、注文するとその場で調理してくれるので味はいけるのだが、いかんせん値段が高い。それより駅や車内販売の弁当の方がはるかに安くてお勧めである。ただ、食堂車の雰囲気を味わうために、車窓の風景を眺めながらビールなどを飲むのはいいかもしれない。

| |

|

|

| |

食堂車は半分ほどの入りであった。 |

|

酒泉と嘉峪関

午後三時過ぎ、車窓に物々しい工場が近づいてきた。酒泉の製鉄所に違いない。ちょうど新幹線で小倉から広島へ行く際、徳山駅通過中に海側にごつごつとした工場がいつ果てることもなく出現するが、そのようなものである。違うのは、海ではなくひたすら埃だらけの砂漠の真ん中に連っているということである。ここは「酒鋼」とよばれており、数箇所ある中国の重点製鉄所の中で最も内陸に位置する。

|

|

|

| 酒泉駅のホーム。何やら工事をしている。 |

|

ホームより街並みを望む。 |

酒泉到着は午後三時十二分。四分の遅れである。ここには十年前に訪れたことがあった。漢族が多数を占めているが、西方の雰囲気を残した街だった。前漢武帝の時代、匈奴と戦うためにこの地を訪れた霍去病という将軍が酒を井戸に注ぎ入れたところ、井戸から酒がこんこんと湧き出てきたという伝説がある。もとより伝説に過ぎないが、前漢時代の西域経営を巡る、匈奴との抗争の大規模さを窺い知れる内容である。そういえば、高校の世界史の授業で、匈奴と戦った将軍として衛青、霍去病という名前を聞いたことがあった。

砂漠の中の工場は二十分近く経っても途切れることがない。程なくして嘉峪関に到着。午後三時三十分着。定刻である。

|

|

|

| 砂漠の中、対向の貨物列車とすれ違う。 |

|

古代に造られた烽火台の跡。 |

嘉峪関と言えば忘れられない思い出がある。二〇〇〇年の二月、当時大学院に籍を置いていた私は、六歳年上の先輩と共に北京へ向かった。先輩は清代の宮廷史を専攻しており満洲語に長けていたが、台湾系の研究者で初めての北京行だったため、私が通訳兼ガイドとして同行したのだった。彼は故宮内部に保管されている膨大な満文の書類を調査していた。彼が満文の調査をしている間、私は二週間以上の暇な時間をもてあますことになった。

ある日、私は先輩に「ちょっと散歩に出かけてきます」と断り、その足で北京駅に行き、翌日の嘉峪関行きの切符を買ってきた。別に遠くに行ければどこでも良かったが、丁度当日夜のフフホト、包頭回りの嘉峪関行き急行列車が空いていたのだった。自身の研究に没頭していた先輩は、私の嘉峪関行きを快く許可してくれた。

私は嘉峪関や酒泉からさらに西進し、敦煌、ウルムチ、カシュガルなど西域の各地を巡った。この経験は私に「物事を自分で見ること」という大きな意識を与えてくれた。この後、私は伝統と体面ばかりを重んじてばかりの大学の研究室を飛び出して雲南へ渡ることになるのだが、今となってはこの選択は正しかったように思う。この先輩には現在でも公私共にお世話になっている。私が中国やアジアへと目を向けるきっかけを作ってくれた恩人であるが、まだ恩返しすることができない。もしかしたら出来ずじまいなのかもしれない。

|

|

|

| 寝台車のメリットは、疲れてきたらすぐに横になれることである。 |

|

嘉峪関駅のホームでカップラーメンを買った。 |

敦煌からウルムチへ

私事はともかく、列車は嘉峪関を定時に発車した。エアコンはないが、相変わらず開け放った窓から風が吹き込んで来るので暑さは苦にならない。とかく中国の寝台列車では食べるか、飲むか、他の乗客と話すか、眠るかするくらいしかない。その中でも横になって眠ることが圧倒的である。横になってうとうとしているうちに、列車は疎勒河に到着した。「再見」と言い残して同じコンパートメントの女子学生が下車して行った。疎勒河を発車した時点で午後六時を回っているのだが、辺りは全く暗くなる様子を見せない。

午後八時〇六分、柳園着。未だに日は落ちる気配がない。柳園駅は二〇〇〇年に訪れた時、敦煌駅と改称されたはずだった。この駅から荒野を南方に三時間ほど走ったところに敦煌の街があるため、観光目的で改称したのであろう。しかし、現在ではこの駅から敦煌の街まで線路が敷かれ、敦煌駅は再び柳園駅になっていた。二〇〇〇年に訪れた当時、「柳園駅が敦煌駅に改称した時の記念入場券」というものを買った記憶があるが、再改称された今、レアなアイテムになるだろうか。

|

|

|

| 柳園駅のホーム。 |

|

ホームで息う人々。赤い服の少年はウイグル族か。 |

敦煌の街も二〇〇〇年に訪れたが、行きは嘉峪関から安西を経てミニバスで砂漠を突っ切り、帰りは柳園駅まで出てからウルムチに向かった。ちょうど、街の観光開発がなされつつあった時期で、市内から莫高窟までタクシー代が五十元とぼったくられた記憶がある。そういう苦い経験があるので、実は敦煌に対してはそれほど良い印象を持っていない。

嘉峪関駅のプラットホームで買っておいたカップラーメンを食べる。「康師傅」という、中国でよく見かけるメーカーのラーメンである。“紅焼牛肉麺”という味のものがお気に入りで、よく食べる。中国の列車は洗面水やトイレの水はすぐに止まるくせに、車内の片隅に設置されたお湯だけは必ず出る。これだけは出なくなったのを見たことがない。途中の駅できちんと補給をしているのだろうか。おかげでお茶やカップラーメンのお湯には不自由しない。ただ、蛇口がゆるんでいるため、不用意に触ると熱湯が飛び出てやけどをする危険もある。

カップラーメンをすすりながら、ようやく薄暗くなってきた車窓を眺める。ウルムチまであと九時間、車窓は相変わらずの土と低木の砂漠で、全く代わり映えしない光景が続いている。ただ、コンパートメントの乗客は少々様変わりした。

| |

|

|

| |

様変わりしたコンパートメント。 |

|

ウルムチまで乗車するビジネスマンはそのままだが、蘭州からランニングシャツ姿の爺さんと、その孫と覚しき子供が乗車してきた。爺さんが孫を溺愛する様子がありありと見てとれる。とにかく、中国では子供を甘やかす風潮が蔓延している。わがまま放題している餓鬼を引っ叩きたい衝動に駆られることが一日に何度あるだろうか。これらわがままな子供が大人になった時、中国はどのような国家になってしまうのか。興味深くもあるが、同時に腹立たしい気持ちになるだろう。幸いなことに、この子供は素直な良い子だった。

| |

|

|

| |

車内の子供たち。 |

|

カップラーメンを食べると、眠くなってしまった。中段の自分の寝台へ登り、横になる。すぐに眠りについてしまった。この間、列車が急停車したり発車したりする気配を何度か感じたが、特に気にせず眠っていた。

と、女性車掌の、「次の停車駅はトルファン」と言う声で目を覚ました。もう六時間以上眠っていたのだった。途中でハミと鄯善に停車したはずだが、眠りこけていたためか全く覚えていない。トルファンまで来たら、ウルムチはほんの目と鼻の先、二次間弱で到着する。時計を見ると午前五時少し前だった。トルファン駅は市街地から少し離れたところにあるのだが、真っ暗で何も見えなかった。

トルファン駅のプラットホームに降り立つ。まだ五時だというのにうだるような暑さだ。移動式売店でビールとソーセージを買って朝ごはん代わりにした。

ウルムチに近づくに従って、徐々に東の空が紫色に変わってきた。ようやくひとつの旅の終わりが差し掛かってきている。私はようやく、ある種の安堵感を得ることが出来た。それまで荒野にすぎなかった線路脇にぽつぽつと家屋の灯りが出現し始めたからである。

もはや完全にウルムチ市内に差し掛かったところで、バックパックを網棚から降ろした。窓の外を眺めてみる。十年前に来たときは、スラムのような低層のバラック小屋が密集していたところも新しい家々になっている。そのような車窓を見ながら、長旅を終えた人々が背伸びをしていたりする。どこにいたのか、白いイスラム帽を被ったウイグル族と思しき人々も多く見られた。

こうして午前七時ちょうど、私を乗せた普通急行は音もなくウルムチ駅のホームに滑り込んだ。もちろん、最後に「ドッカン」という衝撃を残して。降りようとしていると、例のウルムチに向かうビジネスマンが、「しまった、この列車はここが終点じゃないのか」とあわてて着替えていた。彼にも挨拶をしてホームに降り立った。

私は彼に「再見」と挨拶だけして車外に出た。中国の列車で知り合った人々は、車内でどれだけ懇意になっても、降りる時は「再見」のひとことで他人に戻るのである。

|

|

|

| ウルムチ駅のホーム。この列車はさらに西の奎屯を目指す。 |

|

駅の改札出口付近。漢字表記とウイグル文字表記が並存している。 |

ホームの様子は十年前とさほど変わっていないように感じた。出口で切符を回収する女性の係官は金髪碧眼で、どうみても我々が連想するところの「中国人」ではないような印象だった。

駅舎の外に出てみると、大きくて新しいウルムチ駅の建物に行書風の書体で「乌鲁木齐」と書いており、となりに「ئۈرۈمچی,」とあった。おそらくウルムチのウイグル語表記であろう。

時計を見ると、午前七時を少し回ったところであった。夏のウルムチはまだまだ夜が明けきれない。

| |

|

|

| |

立派な外観のウルムチ駅。 |

|

|