| シルクロードをたったひとりで旅することは可能だ。たっぷりの時間とふつう一般の体力を持ち合わせ、少しばかり中国語を話せれば、例えば西安を出発し、路線バスを乗り継いで蘭州へ、さらに酒泉を経て敦煌にたどり着くことができる。しかし、広い砂漠のなかにポツンとある遺跡へ一人で行くことはできない。オアシスとオアシスを結ぶ道路の行き来はできるけれど、砂漠のなかへガイドもなしでひとり足を踏み込むのは危険きわまりない。 遺跡巡りを含むシルクロードの旅はいきおい集団でのツアーになる。わたしの場合ある団体に加入するか、あるいは友人を誘ってチームを作ることが多い。旅行会社のツアーは嫌いだが、しかしそれしか行きたいところに行く方法がない場合はそれに参加する。2010年10月のカラホト行はまさにそれだった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

昭文社『グローバルマップル世界&日本』より エチナはこの地図ではエシンチー (額済納旗)に。 旗(チー)は県と同義で、エチナオアシスの中心街はダライフブ鎮。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| カラホト行のツアーに乗る

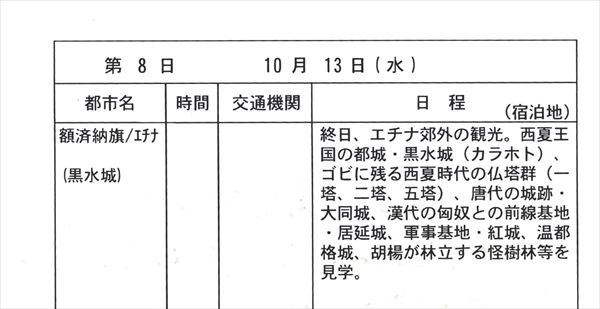

東京・神保町にある「西遊旅行」が主催するツアー<幻の黒水城と西夏王国>、全行程8日間の旅である。酒泉から北の砂漠へ入り、内陸川の黒河が400km流れて湖で終わる。その末端のあたりにエチナ・オアシス(上の地図では額済納旗・エジンチー)があり、漢の武帝の時代に多くの出城と烽火台を築き北の匈奴への強力な防衛線とした。その千年の後に西夏王国の都・カラホトが栄え、やがて滅び去り,砂のなかにうずもれてしまう。建造されては放棄されてきたおびただしい数の城砦が20世紀に入って発見されたのだ。カラホトへの道はシルクロードの支流のような存在で、行く機会がなかったのである。その旅の報告は次回に譲るとして、旅の5日目に思わぬトラブルが発生した。現地のガイド兼ドライバーのモンゴル人が砂漠のまんなかで道に迷ってしまったのである。その顚末から始めたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2010年10月13日朝9時、わたしたち14名は5台の四輪駆動の車に分乗してエチナ・オアシスの街ダライフブのホテルを出発したのだった。日程表(写真参照)にある通り、エチナ郊外は漢代、唐代、西夏の時代の遺跡が集中している地域なのである。西夏時代の仏塔群(一塔、五塔,二塔)をめぐり温都格城を訪れた後、少し離れた居延城へ向かう途中で道に迷ったことになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 二塔 西夏時代の仏塔である。一つは壊れてしまい写真の塔だけが残された。チベット仏教の学校があったといわれている。滞在15分間余り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 砂漠のなかで道に迷う

突然ジープが停車した。モンゴル人の運転手5人が集まって、何事か話し合っている。あちこち方向を検討しあっている様子だった。時間がかかりそうなので車から降りて待つことにする。やがて彼らは散っていった。何か目印でも探しているのだろうか小高い場所に上り遠くを眺める男もいた。陽射しはきつかったが大地はそれほど熱くは感じられなかった。日陰になるところはなにもない。

降ろされた場所は砂漠のなかかと思われたがよく見ると違っていた。草や木の枝で固められた土塁がいくつも目に入る。これらは間違いなく建造物だったのだろう。歩き回ると陶器の欠片が散らばっている。少し行くと石臼と思われるものもある。両手で持ち上げようとしても動かない。ここはむかし、屯田兵の生活空間だったのではあるまいか。

30分以上経過しても状況は変わらない。待たされる自由時間をわたしは「願ってもないチャンス」と感じた。しかし後で聞いた話によれば添乗員のAさんに「この時間のロスをどうしてくれるの?」と詰め寄った人がいたというから世の中いろいろな人がいるものである。わたしは更に行動半径を広げた。ただし自動車が見える範囲内ではあったけれど。その時間は完全にひとり旅の気分に浸っていたように思われる。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 二千年近くものあいだ割れて放置されている大きな石臼。両手で持ち上げてみる、かなり重い。だから持ち去る人もいない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 丸く重い石 目の前に枯れた胡楊の木が横たわっていた。何気なくレンズを向けようとして木片や小石に混じって丸い石が目に入った。瞬間変わった石だと思った、まるで細工して丸くしたようである。手を伸ばして拾い上げる、予想したよりも重い感じがした。ただの石とは違う、持ち帰ってみよう。そのままナップザックに放り込んだ。この丸い石が何だったのか、それは2年後の2012年まで待たなければならない。

結局、モンゴル人の運転手たちは居延城の方向を決めることはできなかった。町に戻って食事をすることになり引き返す途中にタイヤが砂に埋まって動けなくなるというおまけまでついて、トータルで1時間半ほどロスしたことになる。

「居延」きょえん 中国、甘粛省の北部にある地名で、近くにガシュン・ノール、ソコ・ノールと呼ばれる2湖があり、古くは一つの湖であって、居延海あるいは居延沢と呼ばれた。南から弱水(エチナ川)が注ぎ込む。この辺りは砂漠地帯で、遊牧民の住地であり、中国の西部からモンゴリアに通ずる要路にあたる。前102年、漢の武帝のとき、匈奴に対する前衛拠点として城砦が築かれ、居延県が設けられた。その後、中国の勢力は後退し、この地域は北方や西方の諸民族が領有していたが、近代に及んでふたたび中国の領内に組み入れられた。この地を名高くしたのは、へディンを団長とする西北科学考査団が1930~31年、1万点に達する漢代の木簡を発見、採集したことによる。木簡の年代は武帝の末期から後漢の初期まで100余年間にわたり、居延漢簡と名づけられた。その解読によって漢代の政治や文化の様相が、いちだんと明らかにされつつある。〔山口修〕 2年余りが過ぎた。カラホト行の翌年(2011)、わたしは12名の友人たちに声をかけ河西回廊を旅した。2012年は天山南路をクチャまで、ほぼ同じメンバーで走った。その間、拾って持ち帰った丸い石は我が家の本棚の片隅で眠っていたことになる。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Canon eos 40D のキャップは直径8㎝ほど。丸い石の直径は5㎝、重さ230g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

丸い石は<攻撃用の石球>

9月のある日、BS朝日『万里の長城・龍の背中を歩く』というテレビ番組を観た。日中共同制作で緒形直人が旅人でリポートする2時間ものだった。城子峪村にある長城の監視保安員・張さんが「仕事の合間に付近で見つけて大事に保管している我が家の宝ものをお見せしましょう」と緒形直人の前に持ち出してきたのが私のと同じ大きさの石2個と小さな丸い石1個だった。張さんは鉄砲の玉であると説明した。

この時点からわたしの探求心に火が点いたのである。この丸い石を調べてみようと思い立ったとき真っ先に頭に浮かんだのは『漢帝国と辺境社会』(写真参照)の著者・籾山明氏のことであった。そして大胆にも氏に問い合わせてみようと考えたのは一枚の写真が目に焼き付いていたからである。その写真は同書の204ページにある「図38 K710城内の石臼」で、著者撮影と書いてあった。あとがきによればエチナ河下流域の調査は1997年の夏とのこと。今回の旅でわたしもその同じ場所へ行き、石臼などを撮影している! 最初は運転手が道に迷い引き返したが、その翌日朝早く居延城行は実現したのだった。それにしても13年前には専門の研究者でさえ訪れることが難しかったところへ、わたしたちのような旅行者が簡単に行けるようになっていたのだ。親しくしているウルムチ海外旅行社のガイド氏によれば、2004年までは酒泉から四輪駆動の車で出発しなければエチナには行けなかったという。舗装道路ができたのは2005年とのことである。

丸い石を拾い上げた場所、テレビで見た番組のこと、撮影した丸い石の写真、モンゴル人の運転手たちが砂漠のなかで道に迷った状況写真をCD・Rにまとめて籾山氏の研究室(埼玉大学教養学部)へ送ったのである。しかし、なかなか返事は来なかった。忙しい大学教授が物好きな老人を相手にする暇はないのではあるまいか? 1枚のはがきが届いた! 「長文のお手紙ならびに画像CD、有難く拝受いたしました。拙書『漢帝国と辺境社会』をご愛読下さっているとの由、感謝申し上げます」に始まる内容で、短いながらも誠意あふれる文章だった。その中に「丸い石」は<おそらく攻撃用の石球と思われる>とあった。関連論文を読んだことがあるけれど今手元に資料がないこと、明日より中国へ調査に出向く予定であること等々。そして付記として埼玉大学教養学部教授の職を辞してひとりの研究者として活動していることも述べておられる。 わたしの中で「丸い石」でしかなかったものが「せっきゅう・石球」となり、ひとつの手掛かりができたことになる。国会図書館や神保町の古本屋街で資料探しを始める。と同時に古代中国をテーマにした小説や歴史ものにどう扱われているか等をチェックすることにした。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 石を投げる

『飛び道具の人類史』によれば、もっとも古典的な飛び道具は石であり、「ものを投げる能力によって、ヒト科は被食者から捕食者に変貌した。すなわち、石や槍や矢を投げたり飛ばすことにより、離れたところにいる獲物をしとめられるようになったのだ。その結果、ヒト科は生き残り、地上で最大の動物をも捕食するようになった」。大昔、新生児を抱えた母親が肉食獣と出くわした場面を想像してみる。「この母親には身をもってこの獣と闘うか、子どもを抱えて逃げるか、一人で逃げるという選択肢しかない」。石や小枝を次々と投げつけて相手に攻撃を思いとどまらせたに違いない。だから「最初の花形投手はおそらく母親だったのだろう」。

北京の天安門広場に隣接してある中国国家博物館に旧石器時代中期の石球が展示されていた。石球は旧石器時代前期に出現した狩猟の道具で、中期には広く使われていたと考えられる。出土した丁村は山西省南部に位置している。中華文明の揺り籠とも形容される山西省には歴史的遺跡が多いのだが、この丁村文化の最大の特徴は石器で、2000点以上も見つかっている。最も大きな石球は重さが1.5キログラム以上あり、石球とともに動物の化石が良く出土する。(『中国文明史図説1 先史・文明への胎動』創元社) 投石にはどれだけの威力があるのだろうか? 18世紀のフランスの探検家がポリネシアのサモア諸島を探検した時の記録がある。水を手に入れるために61人の隊員が上陸したが、ポリネシア人が石を「信じられないほど強く、かつ手際よく」次々と投げつけて、上陸したパーティのうち12人が殺された。オーストラリアのアボリジニもポリネシア人に劣らず投石に巧みで「まるで機械から石が吐き出されるようだった」。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

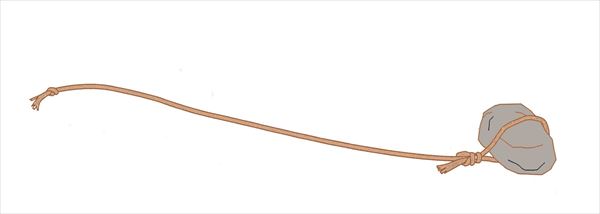

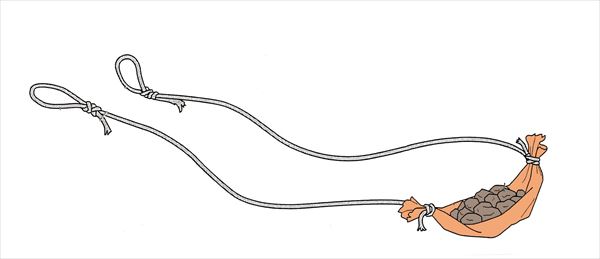

| 投石ひも いかに訓練するとはいえ人間が投石するスピードには限りがある。飛び道具発射装置が考案されるのは洋の東西とも同じだろう。ヨーロッパではスリング(投石ひも)、中国では飛石索という。索はひも、ロープの意。「スリングの形状は地域と時代によってさまざまだが通常は眼帯のような形をしている。中央の浅い袋状の部分に投弾(ミサイル)を入れて、二本の紐の端を握り、頭上で数回振り回してから片方の紐を離す。するとミサイルが時速100キロメートル以上のスピードで飛び出すのだ(飛び道具の人類史)」。ミサイルとは石球のことである。中国でも縄の一端に石を縛りこれを投げて動物の脚を絡めて獲物を倒したり(単股飛石索)、縄や皮の帯で石球を包んではスリング同様のやり方で石球を放り出す(双股飛石索)方法と装置が狩猟生活の中で生まれ、やがて武器へと発展していく。 <手で投げる>から一歩進んでスピードに勝るスリングは獲物に当たれば破壊力は抜群だった。しかし紐を手放す最適の瞬間を正確に判断するのは容易な技でないことが分る。スリングや飛石索が登場するのは新石器時代のかなり早い時期からと思われるが、やがて飛び道具の首位の座を弓矢に譲ることになる。少し練習するだけで弓矢のほうがより確実に大きな獲物に当たるからだ。

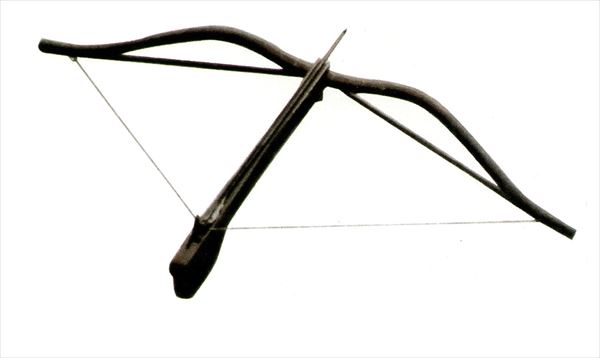

弾弓 弓矢は長い時間をかけて、いろいろ改良を加えられて発展するが、ここは石球がテーマなので超スピードで進めたい。投石兵器に続いていずれも中国で開発されたと言われている①弾弓と少し遅れて弓に機械的な仕掛けを取り入れた②弩(ど)の発明である。『大辞泉』(小学館)を見よう。 ①弾弓 だんきゅう、だんぐう 矢の代わりに弾丸を弦ではじき、射る弓。はじきゆみ。 ②弩 ど いしゆみ 機械じかけで石や弓を発射する強力な弓。石弓、大弓。 『図解・古代兵器』によれば弾弓は矢を放つ兵器ではない。春秋戦国時代に作られたもので、形は弓に似ているがふつうの弓よりも小さく、張られた弦の中央に皮製の袋状のものを取り付け、矢ではなく石弾や鉄弾を飛ばした。紀元前5世紀ころまでは実際に戦場で使われていたようである。至近距離での威力は高かったが射程距離が短いため、機械仕掛けの強力な弩が登場するや弾弓は戦場から姿を消してしまう。その後はおもに小動物を捕まえる狩猟用に使われるようになった。さらに時代が下ると小型に改良され、石弾や鉄弾を相手の頭部に撃ち込んで殺害する暗器になるのである。つまり暗殺用の兵器=暗器なのだが、日本語の辞典類に暗器はない。ちなみに『中日辞典』(小学館)には次のような説明がつく。 【弾弓】dangong だんぐう はじき弓、パチンコ。もとは武器の一種だが、現在はおもちゃになっている。 【暗器】anqi 不意に投げつけて敵を撃つ武器。手裏剣・石弓の類。

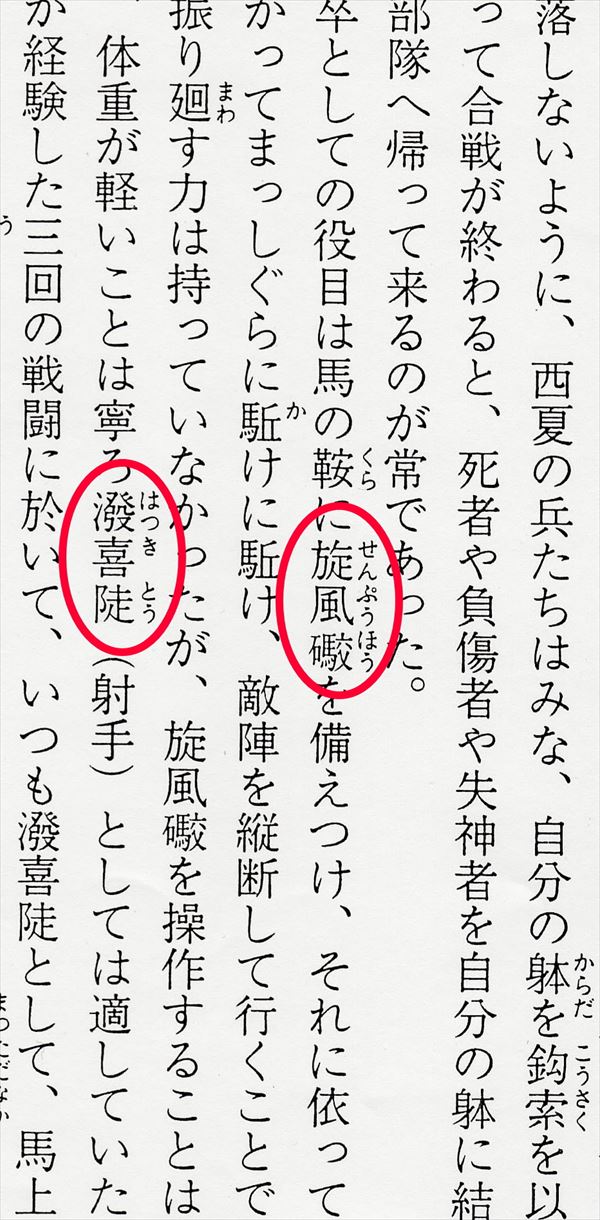

居延沢で拾った丸い石は<弾弓、石をはじく弓、弩、いしゆみ>の弾丸であると言えそうである。石器時代の石球は大きく、重さも1.5キロほどあった。しかしスピードが増せば破壊力も倍増することを知ると、石球は小型化していく。ちなみにわたしの丸い石は直径約5センチ、重さが230グラムである。 籾山氏から2度目のアドバイスを頂戴した2013年春、わたしたち8名はタクラマカン砂漠周遊の旅を計画中だった。やがて実現するのだが、そのハイライトはカシュガルからメルケト、ホータン、チャリクリクと西域南道を走り、いったん青海省の一部を迂回して敦煌へ至る2,500km走破だった。わたしは敦煌に入るときはいつも井上靖の『敦煌』を持って行く。何度読んでもそのたびに新しい発見をする。今回は偶然にも探し回っていた石球に関連する記述を見つけたのだ。 井上靖『敦煌』 主人公の趙行徳は進士の試験を受けるために都・開封へ上る。優秀な成績で試験を突破し、最後の口頭試験を待っているうちに、不覚にも寝入ってしまう。夢からさめた時、すでに試験は終わっていた。その後、紆余曲折をへて趙行徳は兵卒として西夏王国の外人部隊に配されるのである。新潮文庫『敦煌』(昭和62年改版)39ページ(注・平成22年版では44ページなのです)を見てみよう。

「趙行徳の兵卒としての役目は馬の鞍に旋風砲(活字がないので写真参照)を備えつけ、それに依って石をはじき出しながら敵陣に向かってまっしぐらに駈けに駈け、敵陣を縦断して行くことであった。趙行徳は馬上で武器を振り廻す力は持っていなかったが、旋風砲を操作することは非力でもできたし、体格が貧しく、体重が軽いことは寧ろ射手としては適していた」。彼はいつも射手として、馬上に身を伏せて、前方は一切見ないで、石を打ち出す操作だけに専念する。たとえ馬上で死んでも墜落しないように、自分の躰は馬体に固く結びつけたまま。 趙行徳の旋風砲は連発式だったと思われる。旋は回る,回転するの意味があり、石球が一発発射されると弾倉から次の石球が自動的に発射位置に下りてくる仕組みになっていたのだろう。そのためにも石は丸でなければならなかったのではないか。『角川・大字源』を見てみよう。砲の本字が出ている、「石を弾き飛ばして敵を攻める武器」。出典は宋代の書物だから小説『敦煌』が描く時代そのものである。

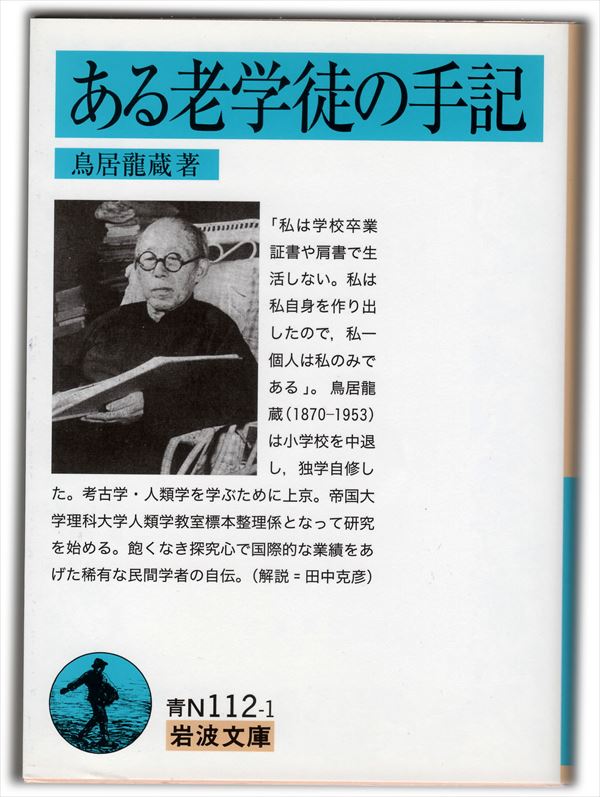

司馬遼太郎『弋壁の匈奴』 宋代(979~1276)はゆるやかに300年続いて、西夏王国(1038~1227)も同時代に存在した。ジンギスハーンがモンゴル族を統一し、一大勢力を作り上げたのが1206年のこと。司馬遼太郎の小説『弋壁の匈奴』はジンギスハーンと西夏王国との戦いがテーマのひとつになっている。鉄木真ことジンギスハーン、65歳。西夏城とはカラホトのことである。 「ひと月の後、西夏城を囲んだ鉄木真の軍団は黄白の旌旗を雲のように棚引かせ、全軍が銀兜、銀甲を着し、弩弓一万挺を揃え軍車五千台、騎馬二十万,宛も、これが彼の戦いの人生を飾る、最後のページェントのごときものであった」。 わたしが丸い石を拾った場所は先にも述べたように特定できないが、カラホトの近くだと言うことはできる。弩弓があれば石球もあったに違いない。 まとめ たまたま拾った丸い石に興味を持って、居延漢簡の研究では第一人者である籾山明氏に状況写真等を郵送して鑑定をお願いした。氏は実物を直接手に取って見てはいないが「攻撃用の石球ではないか」と指摘された。その後、『飛び道具の人類史』、『中国文明史図説1文明への胎動』、『図解古代兵器』を参考に、弾弓の石球であろうということになる。さらに、鳥居龍蔵博士が「石を丸くした石弩の弾丸」を見ておられる、元代の土城のなかにあった。また井上靖が宋代の歴史資料に基づいて具体的に描写した旋風砲も石を打ち出す武器であり弾丸は石球であった。 天山北路で出会った石球

2016年夏、友人に声をかけて天山北路の旅をした。今までは砂漠のなかのオアシスをめぐる旅が多かったのだが今回は草原の中を走ることになる。ウルムチを出発して中国を抜け、カザフスタンに入りさらにキルギスへ、わたしたちはイシク・クル湖を目指した。その旅のなかでいくつかの博物館を見学したが、石球と出会ったことを報告したい。一つは新疆ウイグル自治区のイーニン市にある『イリ・カザフ自治州博物館』である。カザフスタン(旧ソ連)との国境の街、西安からおよそ4,500km離れた最果ての地である。中国の多くの博物館は嬉しいことに撮影OKなのだが、博物館に入るなり<撮影禁止>の標識があった。フラッシュ無しなら他の見学者に迷惑かけることもないのに、と思いつつ見て回ったら石球があるではないか。「霍城県出土、BC1000年」とあり、殷から周王朝へ移行するころのもの。残念ながら撮影できなかった。

イシク・クル湖岸でいちばん賑やかな避暑地・チョルポンアタにある「文化歴史博物館」に石球はあった。玄奘三蔵が「周囲は千余里あり、東西に長く、南北に狭い。四面は山に囲まれ、多くの河川の水流がここに集まっている」(『大唐西域記』)と書いた琵琶湖の9倍もある広い湖である。結氷しないので唐の時代には「熱海」とも呼ばれ、現在はキルギス語で暖かい湖の意味でイシク・クル湖とよばれる。小さい博物館で、ここも撮影禁止であったが係官が不在だったので静かにシャッターを押した。見てお分かりのように、新石器時代と思われる出土品が並んでいた。湖中には沈んだ集落跡が発見され、湖岸にはときどき青銅器や土器が打ち上げられたりする、とにかく謎の多い湖なのである。

子産石(こうみいし) 2年ほど前、東京新聞の「くらし歳時記」というコラムに丸い石の写真が掲載されていた。攻撃用の石球ではなく自然が作り出した丸い石、それは三浦半島西海岸に古くから伝わる「子産石」という。丸い石取材の最後に一度見てみようと思い立つ。昨年10月の晴れた日、横須賀線に乗って逗子駅で降り、長井行の路線バスに乗り「子産石」下車。国道134号沿い、バス停のすぐ近くに祭られていた。海底の古い地層から波で海岸に打ち上げられるのだそうだ。この石を撫でた手でおなかを触ったりすると子宝に恵まれるという言い伝えがあるという。すぐに海岸があり、遠くにヨットが浮かんでいるのが見え、相模湾がキラキラ輝いていた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 著者紹介 宍戸 茂 1939年山形県生まれ。東北大学卒業後、出版社へ入社。2000年に定年退職後、北京大学・雲南民族大学へ留学。 著書『西南シルクロード紀行』(朝日出版社) |