|

サイトマップ ホーム > 活動報告 >西南シルクロード紀行

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 20世紀最大の発見 三星堆が発見された経緯については第5章で触れた。この<20世紀最大の発見のひとつ>に数えられる1986年夏の出来事は、長さ6.6m、幅3.4m、深さ1.6mの「一号坑」とそれより少し小さめの「二号坑」と呼ばれるふたつの土穴に、大量の遺物が隠されていて、世界中の注目を浴びた。しかし、三星堆遺跡そのものは60年も前から掘り起こされ、発掘の歴史は長いのである。私たち素人は青銅器の謎の仮面や黄金製品に目を奪われがちだが、石器数千点、陶器数万点など出土品の数は中国全土でもまれに見る多さなのだ。 私は三星堆の地を2回訪れている。最初は2004年に若いN君とふたりで、2度目は昨年9月、『荘魯迅先生と行く中国の旅』のツアー20名で。考古学、歴史学の専門的なことは類書におまかせして、私の印象に残った部分を整理して述べたい。

鴨子河(おうしが) 成都から路線バスに乗り、広漢市のバスターミナルで下車。少し歩いて三星堆博物館行きの乗り物に乗る。記憶では馬車だったような気がするのだが、とにかく鴨子河の堤防をゆっくり、ゆっくり走った。右手に川があり、中州も見えた。川幅は広いが水深はそれほどでもないことが分かる。河の真ん中で水牛たちが群れていたり、黒い山羊も見えたし、鳥が飛んでいる。それにあひる(鴨子)たちがいる。なんという豊かさだろう、私にはこのときの鴨子河の印象が強い。川には魚たちも棲んでいるだろうし、まさにこの地は古誌に言う<陸海>ではないか。<陸の海>とは、海のように物産の豊かな陸地の意味である。残念ながらそのときの写真はない。上の鴨子河は2度目の訪問のとき、走行中の専用バスの中から撮影したものである。

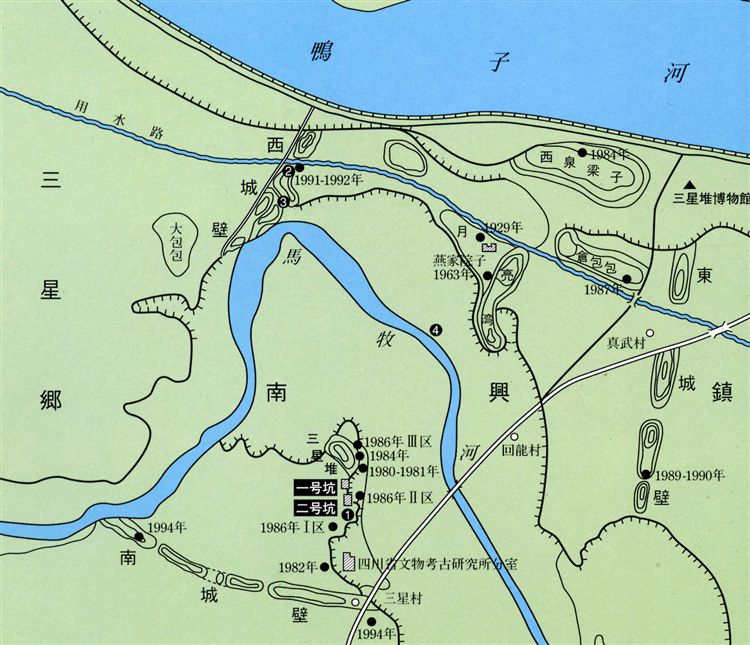

三星堆遺跡 ふたつの地図を参照しつつ、遺跡全体を説明しよう。1980年夏の発掘で、東西約1600m、南北およそ2000m、不規則な方形をした東西南北とも城壁で囲まれた古代都市遺跡であることが確認されたのである。北の部分は洪水で流されたらしく跡形も無いが、東側の城壁は現存する。断面は台形をしており、城壁上部の幅は約20m、下の基礎部分の幅は平均して40m余、高さが4m。かなり破壊されているが基礎部分はしっかり残されていた。現存する長さは1100mあり、もとは1800m以上はあったと推測される。城壁の東北の角に博物館が位置している。南城壁(写真撮影、後に述べる)は210m、西城壁は約800mほど現存する。

城壁都市 板枠の中に土を入れて棒で突き固め、層を重ねてつくる版築(はんちく)による城壁で、城内だけで総面積が2.6平方キロと広い(計測の仕方に違いがあるのだろうか、3.5平方キロと言う報告もある)。「三星堆遺跡」と言っても全体が保存されているわけではなく、むしろ普通の農村風景のなかに博物館、特別保存地区がある、と言った具合なのだ。昨年9月、私たちは三星堆博物館から南城壁へ専用バスで移動したのだが、秋の収穫時期だった。道に迷い車を停めて村人に尋ね、「二号坑」や南城壁を探し当てたのである。ちなみに日本で最大規模の環濠集落といえば吉野ヶ里遺跡で40ヘクタール、三内丸山遺跡は35ヘクタール。<2.6平方キロ>とはその6~7倍に相当する広さなのである。この古代城壁都市には「最盛期で15,000世帯、計76,000人余りが住んでいた」と言う推定がある。(徐朝龍、NHK取材班『謎の古代王国』)

3500年前 城壁に関する考古学調査が行われるなかで、いろいろなことが判明した。城壁が築き始められるのは殷王朝前期(紀元前16世紀ごろ)で、西周前期(紀元前11世紀ごろ)まで使用されていた。城内の発掘では、大量の建築遺構、玉石器の加工工房、土器の窯跡、排水施設や一般庶民の墓などが見つかっている。甲骨文や青銅器銘文の史料から歴史的事実として確定された殷王朝の首都・鄭州商城(ていしゅうしょうじょう)と年代の古さ、規模ともに同程度であることが分かった。三星堆遺跡に無いのは文字史料だけ、と言っていいのである。

南城壁 草叢と雑木に囲まれて寸断された南城壁があった。基本的構造は東城壁と同じで基礎幅40m、上部幅20m。ただし高さは6mと少し高めにできており、さらに城壁の外側に深さ2.8mの堀があるということだったが、確認はできなかった。 時間的にも余裕が無く、撮影しただけで引き返した。現存する南城壁は210mだけとなっている。

三星堆遺跡を訪れる観光客は多い。しかし大半は博物館の見学だけに満足して帰ってしまうだろう。展示物が多く充実しており、じっくり鑑賞すれば時間がいくらあっても足りないのだ。しかも遺跡全体は広く、車とガイドなしには難しい。

「二号坑」 三星堆博物館と並んでもう一つの観光スポット「一号坑」「二号坑」特別保存地区にバスが到着した。発掘された現場を復元し、全体を強化ガラスで覆ってすぐ近くから見学できるようにしてある。私たちが訪れたとき、新郎・新婦のふたりが「二号坑」の真上でポーズを取り、カメラマンがさかんにシャッターをおしているところだった。大きなレフを持ったアシスタントを入れて4名、強化ガラスはびくともしない。撮影隊が去り、私たちが見学をし始めると女の子がふたり寄って来て、「二号坑」の上で遊んでいる。目の前で、現実と<中国五千年>が交錯し、私はめまいのようなものを感じた。

さて、「二号坑」であるが、先に発見された「一号坑」の東南約30mにあり、口部が底部より大きい逆台形である。長さ約5.3m、幅約2.3m、深さは1.5m。 この穴に古代史の謎を解き明かす遺物がギッシリ詰まっていたのである。およそ三層に分かれ、最上層には象牙が敷き詰められていた。その下に大型の青銅器の器物(立人像・人頭像・酒器など)、最下層には小型の青銅器の器物、玉石器、子安貝など。

二つの穴から出土した遺物を整理すると次のようになる。 ●数百グラムの金器 ●総重量1トンを越す青銅器、点数でいえば400~500点 ●500点以上の玉・石器 ●80本を越す象牙 ●大量の子安貝 象牙 「二号坑」からは60本以上、「一号坑」からも13本の象牙が出土している。私にはインド、ミャンマーとの交易しか思い浮かばないが、どうもそうではないらしい。火に焼かれた象牙とともに象の前歯や臼歯(きゅうし)も同時に出土している。象牙だけが交易の対象として運ばれたのではなく、象そのものがこの地で犠牲にされたというのだ。80頭に上る象の群れ、それらを火炙りにする図は想像を絶する。いったい何があったというのだろう。

子安貝 つややかな乳白色をしていて、女性の性器に似た形をしている。子安貝(こやすがい)と呼ばれ、安産や豊穣を象徴する。二つの穴から数千点の子安貝が出土した。学術的名称としては紫貝、環文貝、虎斑貝などが含まれるが、インド洋から西太平洋にかけての海域でとれたものとわかる。西南シルクロードを通ってもたらされたことは明らかである。甲骨文の「貝」の字は子安貝を象ったものである。 白川静は『字統』で言う、「卜文・金文にみえる貝は子安貝の形であり、殷周期の装飾品や明器の類に、これに模した玉石の類もみられる。沿海より遠く中原の地に運ばれて、宝貝とされたものであろう」。実際に、殷王朝の前の夏王朝であると確実視される二里頭遺跡から百点以上の子安貝が出土した(岡村秀典『夏王朝 王権誕生の考古学』講談社)。夏王朝の滅亡は紀元前16世紀ころとされるから、三星堆(あるいは中原)とインドを結ぶ交易のルートの歴史はどこまで遡るのであろうか。記録に残る武王&張騫が開発したシルクロードの遥か以前のことである。

「貝」という文字 子安貝は「一号坑」では青銅器の人頭像の中に、「二号坑」では人頭像の他に、尊(酒器)の中に納められていた。三星堆のこの時期からおよそ400年ほど時代を下った戦国時代、(雲南省に存在した)滇王国には子安貝を入れる青銅容器・貯貝器さえ登場する(第2章参照)。中国における貨幣の最初が子安貝であり、そのDNAとでもいうべき「貝」は21世紀の現代に至るまで漢字の中に根強く生きている。即ち、財、貨、貴、貯、費、買、貿、賃、資、などなどすべてお金や商売に関わる文字である。

二つの穴の発掘現場は小高い岡になっており、のどかな秋の田園風景が見渡せた。さきほどの新婚さんたちもまだ頑張っている。散歩するあひるが見える。いたるところで広い舗装道路は<もみ米>によって占領されていた。

青銅製の仮面 三星堆博物館の陳列室へ戻ることにしよう。ほとんどが二つの穴から発掘されたものである。出土した文物(金製品、青銅器、玉石器、象牙、子安貝など)の中で、最も衝撃的だったのは多数の青銅製の仮面20余点と人頭像50数点であろう。三星堆における文化の独自性、つまり他には無くて三星堆にしかないものと言えば、青銅の仮面であり、人頭像である。その中で最も注目されるのが「大型縦目仮面」である。現地発行の図録によれば「青銅製獣面」とも言い、その説明に曰く「造形から見ると、人間に似ているようで人間ではない、獣に似ているようで獣でもない、人間と動物が一体になる神霊の形象である」。幅138cm、高さ65cmと仮面としては群を抜いて大きい。牛のそれを思わせる大きな耳、三角形に突き出た鷹のような鼻、しかし何よりも異様なのは蟹の目のように飛び出した眼球だ。仮面そのものが大型だから、この凸目の直径が16.5cm、長さは13.5cmもある。

ここで4世紀に書かれた史書『華陽国志』が登場する。古代の蜀の国をめぐる伝説や神話が記されている書物で、その中に<古代の蜀の国の最初の王は、名を蚕叢(さんそう)と言い、その目が縦目である>の一行があるのだ。ここに着目した考古学者・徐朝龍氏(国際日本文化研究センター教授)は精力的に著作を発表、現在、三星堆の研究に関しては中国・日本を通じて第一人者であると言っていい。「縦目仮面の主は蜀王・蚕叢」にあてる説が今では中国の学者たちにも受け入れられつつある。 蜀王・蚕叢 それまで奇書としての評価しか得られなかった『華陽国志』がクローズアップされることになる。「二号坑」から出土した仮面が物的証拠となり、伝説・神話の類とされた内容の見直しを迫ったのだ。蚕叢ははじめて岷山に住まいを定めたこと、人々に養蚕を教えた王であることなど。そして現実に蚕叢を神として祭る地方が四川省に存在すること、岷江の上流一帯に蚕の文字がつく地名がいくつもあることなど。 ●縦目仮面は蚕叢である ●蚕叢は蜀の国の初代の王である ●蚕叢は人々に養蚕を教えた 蚕叢は養蚕の神様 「蜀」と蚕 これら三つの仮説をさらに整理すると<三星堆=蜀=蚕=蜀錦>が浮かび上がってくる。そもそも甲骨文にある「蜀」と言う文字は、桑の葉を食べる蚕がうごめくさまを象ったものである、と言われている(後漢時代の書『説文解字』)。

一見非科学的な神話・伝説に出てくる王国や都市が、考古学的調査に裏付けられて発掘され、実際に証明されることはある。仮説を認めたがらない学者や研究者は多い。仮説を立てる者、それを認めない・否定する者。両者の対決は「文字史料」という決定的な証拠が発掘されるまで続くだろう。 青銅製人像 三星堆遺跡から出土した青銅製の人像は50数点あり、およそ3種のタイプに分かれる。 ①全身の人像 さらに立つ姿と跪く姿がある ②人頭像 ③半人間、半動物結合の人像

正式名称は「金面マスク銅製平頂人頭像」、金箔を貼った平らな頭の人の像である。青銅器の鋳造技術はかなり高度であり、二つの穴から出土した青銅器は錫の含有率が低く、鉛の含有率が高い傾向が見られるという。錫の資源は乏しく、使用された鉛は主に金沙江流域の雲南省永善産のものと判明した。また同じく二つの穴から出土した青銅器の銅の産地は、四川省会理と雲南省東川一帯であった可能性が強い。原材料の産地はいずれも四川省と雲南省の境界に位置している。含有量はかなり低く、精錬するには多くの人手と資材と技術が必要であったろう。 金箔が漆をまぜた粘着材で顔に貼られている。この金の純度は86%以上もあり、当時の技術の高さは相当なものであったことが分かる。そして金の産地も雲南省であったらしい。古代蜀王国の支配権が雲南省にまで及んでいたのか、交易の結果なのか。いずれにしても<頻繁な往来>があったことに間違いはない。

これらの人頭像はいずれも空洞で、高さが20センチ余り。いったい何に使われていたのだろうか。三星堆博物館では陳列しているだけだが、当時は木製か粘土製かは不明だが、人体の部分を継ぎ足して衣服を着装させ、祭祀のときに神殿に飾られていたと推定される。金のマスク、帽子や髪型、表情から神官、その側近、武人などが識別される。

中国古代史における夏・殷・周の三王朝時代のことを考古学上「青銅器時代」と時代区分することがある。それらはいずれも黄河流域に栄えた王朝であるが突然、三星堆遺跡から<青銅器時代の常識>を越える巨大な青銅器があらわれたのだ。そのひとつが写真上の「立人像」であり、次に述べる「神樹」である。 立人像 50数点ある人像のうち全身で立っているのは「立人像」一点のみである。しかも高さが2.62m、重さ180キロと桁外れの大きさ。こんな巨大な青銅鋳造像は殷代の中国にはなかった。その巨大さのせいだろう。出土したとき二つに割れて発見され、後に復元したものである。「鋳造にあたっては、全体を一時に鋳造するのではなく、幾つかの部分に分けて鋳造し、それを後でつなぎ合わせた」(『三星堆』朝日新聞社・テレビ朝日)ものだが、整然と仕上げられているのを見ても、鋳造技術の高さが分かる。 改めて3枚の写真を見てみよう。この「立人像」の人物の身長は1.7mあるが、顔などに比べて手の部分が異様に大きい。左右の手は何らかの器物を持っていたような格好をしている。祭祀儀礼に関わる玉琮(ぎょくそう)・象牙を持っていたのではないか、と言う説がある。しかし、角度が全然合わないのである。<呪術師がまじないをするときの動作を示しているのであって、最初から何も持っていない>という解釈もあって、定説はない。

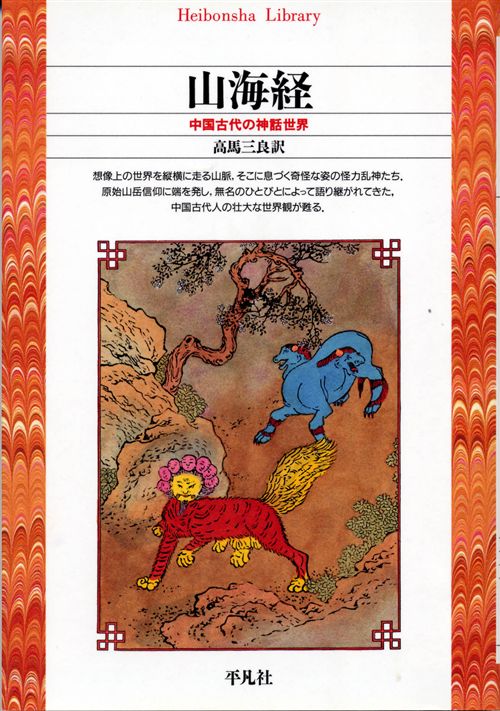

神樹 高さが384cmもある巨大神樹は二つの点で重要な意味を持つ。一つは単独の遺物として、中国の青銅器時代における史上最大規模であること。もう一つは、この「神樹」が『山海経(さんがいきょう)』という古典に登場する扶桑(ふそう)に比定されることである。

『山海経』 平凡社の『世界百科事典』によれば、扶桑は中国神話にみえる太陽ののぼる木である。≪山海経≫のなかに<湯谷の上に扶桑あり、十日の浴する所、九日下枝に居り、一日上枝に居る>とある。これが話題になるのは三星堆遺跡が初めてではない。1972年に湖南省長沙市近郊で発掘された「馬王堆漢墓(まおうたい)」に扶桑の絵があったのである。小さな太陽が八つ、木の頂上に大きな太陽、その中にカラスが止まっていて、大きな太陽の下には大きな龍が描かれている。扶桑は桑の木で、神木とされ、太陽が出てくるときは扶桑を伝って登るとされた。いわゆる「扶桑伝説」で、扶桑は太陽がのぼるところ・東海の海上にあるとされ、のち日本の異名となるのである。

巨大神樹 三星堆の「二号坑」から出土した神樹は三本あり、写真はその内の一本・巨大神樹である。下の台座(直径が92cm)は山を表している。幹は3段になっていて、それぞれ一段に3羽の鳥が止まっている。中段に3羽、上段に3羽、計9羽。徐朝龍氏は「丸い太陽を青銅で表現することは難しかったため、三星堆王国の職人たちは鳥でもって太陽の存在を暗示するという手法を取った」と推測する。 中国古代史における青銅器文様の権威・林巳奈夫(京都大学名誉教授)は「破片になって全部は揃わないが、帽子掛けのように三叉の脚の上に樹が立って枝があり、枝には丸彫の鳥がとまっている。(略)鳥がとまっているのは十個あるという太陽を象徴し、それが九羽いるのは十羽のうち一羽は現在空を運行中だ、というのである。文献の記載は細部で出土品と合わないが、大体その辺でよいだろう」(『中国古代の神がみ』吉川弘文館)と徐朝龍説を支持している。 「大型縦目仮面」と『華陽国志』にある<古代の蜀の国の最初の王は、名を蚕叢(さんそう)と言い、その目が縦目である>の記述、「巨大神樹」と『山海経』にある<湯谷の上に扶桑あり、十日の浴する所、九日下枝に居り、一日上枝に居る>の記述。考古学遺物と文献の記録が一致したとみるならば、今まで伝説とみなされていたことが「歴史」となるわけで、これは大変なことである。当然のことながら、多くの学者たちは慎重である。 西南シルクロードの起点・三星堆 三星堆遺跡のある広漢市は成都の北方40キロにあり、成都の衛星都市のひとつである。現に『地球の歩き方』をめくると、<成都・郊外の見どころ>として都江堰、三星堆博物館が紹介されている。「西南シルクロードの起点は成都である」としても異存はないのだが、厳密に言えば<成都平原のなかの三星堆>なのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||